TEXT:近藤ヒデノリ

「渋家/SHIBU HOUSE」に行ってきた

渋谷にあるシェアハウス/アート集団「渋家(シブハウス)」のことは、以前から聞いていた。何十人ものメンバーで生活しているとか、「避妊をする」「法律を破るな」というルールの存在の噂……何やらアナーキーな場所を想像しつつも、KYODO HOUSEに関連して「家をひらく」例として興味をもっていたら偶然、編集長の西田さんからFacebookで友だち申請をもらったので訪ねてみることに。

渋家ホームページhttp://shibuhouse.com/

昼頃、渋家に行くと、拍子抜けするほど小綺麗な一軒家。何度か引っ越しを繰り返してこれが4軒目らしい。アポを入れていた西田くんが外出中とのことで、前夜のイベント明けで寝起きの表情で出てきた斉藤くん(SHIBUHOUSE代表)に、まずは家のなかを案内して頂く。

意外なほどに(失礼)小綺麗な一軒家。2Fは壁一面の本棚が圧巻だけど、まだみんな寝ている。

ワークスペース。ミシンやPCなどがある雑然とした空間。

みんなの私有物をまとめるクローク。意外にも?盗みなどの問題は起きてないという。

訪れた日はイベント明けだったようで、寝室や廊下には衣類や布団が散乱している。

屋上に出る階段にも誰かが寝ていたらしい。眼鏡が窓枠に置いてある。

気持ちいい屋上もある。

「渋家(シブハウス)」とは?

ひととおり家の案内が終わったところで近所のカフェへ行き、話を聞いた。

渋家のメンバーは、現在35人くらい、平均年齢は約25歳。分煙(意外にも)。「誰にでも来てほしいし、分煙にした方がかえって喫煙コミュニティーもできるから」。メンバーからの運営費(一人約2.5万円/月)は「渋家という作品の制作費だと思って」利益が出ないようにやっているとのこと。

渋家のメンバーは、現在35人くらい、平均年齢は約25歳。分煙(意外にも)。「誰にでも来てほしいし、分煙にした方がかえって喫煙コミュニティーもできるから」。メンバーからの運営費(一人約2.5万円/月)は「渋家という作品の制作費だと思って」利益が出ないようにやっているとのこと。

渋家内には、LINEグループで10から20くらいの小規模なコミュニティーがあり、代表が把握しているのはその一部。中には、会社登録をしてビジネスを始める人も出ているとか。「渋家」は様々なコミュニティーが生成するプラットフォームでもある。

「これからは100名くらいのコミュニティーを目指したい。今は敏感な人しかいないけど、もう少し普通の人も入ってくるような場所に。そうなったときに何が生まれるのか期待してます。」

話を聞いていくうちに、当初の単にアナーキーなイメージは徐々に覆され、僕も面白くなって、ついついTOKYO SOURCEモードで突っ込んで聞いていく。

渋家代表の斉藤くん(右)と編集長の西田くん。

東京のプロトタイプをつくる

「そもそも、なぜ渋家を始めようと思ったの?」

「今、パブリックアートをやるとしたら、プライベートを裏返してパブリックにすることが面白いのではと思った」

「今、パブリックアートをやるとしたら、プライベートを裏返してパブリックにすることが面白いのではと思った」

以前、僕が話を聞いたアーティストのアサダワタルくんも「住み開き」という言葉で家というプライベートをパブリックに開くライフスタイルを提唱している。斉藤くんも彼にトークイベントで会った時に、なぜ東京では「住み開き」が少ないのかという話になったと言う。仮説として、元々コミュニティーがある大阪ではなく、巨大都市・東京でコミュニティーをつくるには、人為的な操作が必要なのではないか。そんな意味で斉藤くんは「渋家」を東京で地価が一番高い場所の一つ、渋谷でやることにこだわったそうだ。スラムが存在しない「東京の隙間に人工的にスラムをつくる」ことによっていろんなものが染み出していく。彼はそれを「東京のプロトタイプ」をつくる実験だと言う。

「アートとは新しい価値を発信するというより、現在の精巧なモデルをつくることなのではないか。『風立ちぬ』や『竹取物語』が現実を物語化したものであると同じように、現在の東京のプロトタイプをつくることで、それを見て対話が生まれるようになれば」

東京における「公共」のつくりかた

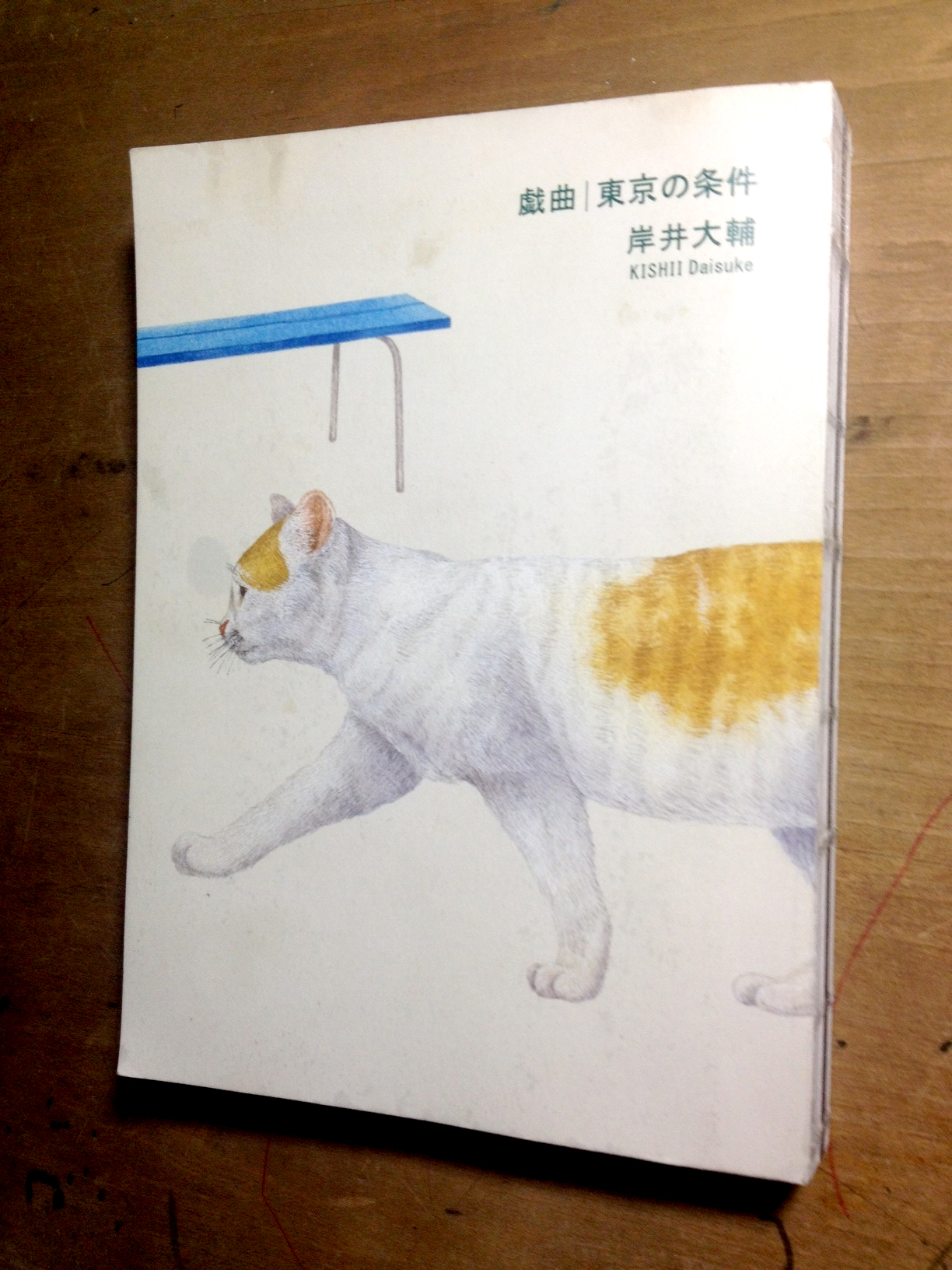

後日、斉藤くんから紹介された劇作家、岸井大輔さんの『戯曲|東京の条件』が、まさに今の僕の関心にぴったりな内容で面白かったので紹介したい。斉藤くんも編集に参加したというこの本は、思想家ハンナ・アーレントと九鬼周造の考えをベースに、東京に公共をつくるための方法を「戯曲」形式で記してあり、これを市井の人々が演じることによって「公共」が成立するだろうというもの。詳しくは、本を読んでほしいが、この本で提案されている「TAble」という東京の公共モデルが興味深い。以下、4つの役割があると組織が公共の場として維持されるという。

『戯曲|東京の条件』(岸井大輔著/東京都文化発信プロジェクト室発行, 2013年)

当事者【表現派】【メンバー】【「いやです」】

製作者【遂行派】【リーダー】【「ちゃんと」】

生産者【思いやり派】【オーガナイザー】【「まぁまぁ」】

企画者【理念派】【コンセプター】【「そもそも」】

製作者【遂行派】【リーダー】【「ちゃんと」】

生産者【思いやり派】【オーガナイザー】【「まぁまぁ」】

企画者【理念派】【コンセプター】【「そもそも」】

それぞれに4文字の言葉をあてはめているのがリアルでわかりやすい。自分はどの役割なのか、つい考えてみたくなる。また、責任をもって主体的に進めて行くのが不得意な日本では、コミュニティーをまわしていくのに「思いやり派」が必要というのも納得感がある。

目的のないプログラム

藤君の言う「目的のないプログラム」という考え方も興味深い。トークイベントやシンポジウムのように目的がはっきりしていると、人も集まりやすい分、目的が達せられると終わり、予想外のことは起こりにくい。そんな意味で、渋家ではあえて目的のないホームパーティーや鍋、悩み相談会をやったり、目的のない行為のサイクル化を「無限カレー」と称して、いつでもカレーがつくれる募金箱を設置しているとか。

昨年、惜しまれつつクローズした「三田の家」でも同じようなことを聞いた。慶應義塾大学の教授や学生などが運営していたこの「家」の記録本『黒板とワイン』で、坂倉杏介さんは「欠如という方法」と書いている。「三田の家」では通常の教室やカフェ、オフィスのように目的や機能、そこで期待される行動があらかじめ決まっておらず、その中心にはまず「欠如」があったということ。「あるもの」ではなく、何かが「無いこと」で出来事や人間関係が動き始める余地が生まれ、結果的にその場の意味をつくっていくということ。

この辺は「KYODO HOUSE」でも参考にしたいところ。そもそも、目的がないといえば人生そのもの。あまり目的を決めすぎず、「家」という場だからできる様々な可能性を試していきたいと思う。ちなみに、渋家とはこの時の出会いをきっかけに、北海道に移住した友人の中渓宏一くん、エウレカコンピューターの山下さんと一緒に、今年夏に開催される「札幌国際芸術祭」に向けたプロジェクトも動き始めている。その話については、またどこかで。

[続く]

TEXT:近藤ヒデノリ

東京の製材所に行ってきた

製材所の田中さんを囲んで。僕と妻、そら、建築家の李さん、アシスタントの榎さんと(写真‥村上さん)。

第一回で書いたように、このプロジェクトは日本の森の活性化を目指す会社トビムシを経営する友人の竹本さんと恊働している。日本国土の3分の2を占めると言われている森林。その4割を占める杉や檜などの人工林が、安い輸入材に押されて国産材が使われなくなった結果、放置されて荒れ、土砂の流出や地滑りなどの問題になっているという。そこで、できれば一つのメッセージとして自分たちの家づくりには日本の木を使いたいと考えてきた。

そんなある日、竹本さんと働く村上さんから秋川渓谷のそばの廃業した製材所が木材を安く譲ってくれるらしいと聞いて訪ねることになった。新宿から中央線でちょうど1時間。武蔵五日市駅から車で製材所に向かう道の両側には、すでにきれいな川や山が広がっている。大学時代にこの辺りでバーベキューをした遠い記憶を思い出しつつ、これほど緑豊かな場所が近くにあるということに改めて驚く。

製材所に着くと、田中さんが火を焚いて待っていてくれた。後日送ってくれた小冊子によれば、祖父が工場を継いだ明治37年から三代107年間続いてきたが、「その存続は不可能になりそうである」と結ばれているとおり、一年半ほど前に閉じたという。

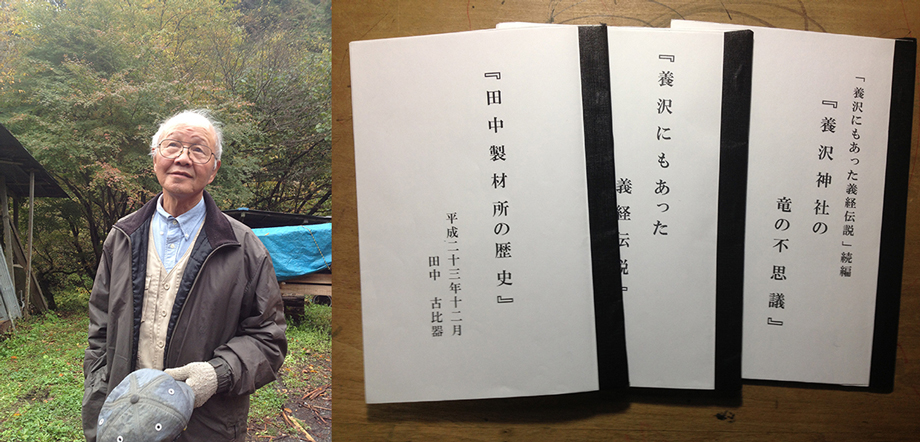

田中さんと、後日送って頂いた小冊子。原稿用紙に(!)彼自身が調べたこの地域の歴史が書かれている。

渋谷が村だった頃、五日市は町だった

製材所のまわりを見渡すと、そこら中に間伐されていない杉林がある。「あの辺は30年くらいの杉だけど、お金にならないから、もう誰も刈らない」という。田中さんが高校生だった昭和26年頃は、国立辺りの土地が坪500円、30年杉が一本700円。江戸から明治には、ここで製材された材木は脇を流れる川で一本一本流され、秋川で筏に組まれ、六郷で上げられ(僕の生まれ育ったそばでもある)、江戸で使われたという。この地域のあまり太くはない材木は、急速に広がっていた鉄道網の枕木や、破壊消防だった江戸の庶民の家(火事の時に壊しやすい)の材木として使われたらしい。「渋谷が村だった頃、五日市は町だった」当時の筏士はとても派手な商売で、五日市では彼らの遊ぶ遊郭もあったという。そんな風に山から木を切る人、流す人、上げる人……この川の流域でものすごく多くの人が生活できた時代があったのだ。

「それからトラックができて、鉄道が敷かれ、船で運ばれるようになり、大量にモノが動くマス化した社会になっていって、だんだん人間の楽しむ部分が狭められていったというか……人間が機械とか経済に追いつめられたというかね」まさに、チャップリンが映画『モダンタイムス』で描いた状況。「今、大事なのは人間復興」という田中さんの言葉に深く共感する。

さらに、この30年あまりで、大手住宅メーカーのほとんどが輸入材や新建材に頼るようになり、国産材の需要が急速に減ったばかりか、1000年以上かけて築かれてきた日本の木工技術も急速に廃れてきたという。大量生産、グローバリズムによる安さと効率性の追求の一方で、失われるものがここにもある。

解体屋と製材所の話

製材所のとなりに見える廃墟となった解体屋の煙突。

田中さんの話でもう一つ印象に残ったのが、製材所のすぐ隣にある解体屋との寓話のような話だった。田中さんはこの解体屋のオヤジにいつも「おまえはバカだ! いちいち手間暇をかけて木を育てて、さらに労力をかけて売るなんて儲けが出るわけがない!俺みたいにあるモノを壊してタダで仕入れて売ればいいんだ」と言われ、永年ケンカしてきたという。そして、解体屋のおじさんは一時期、億単位を稼いで金持ちにはなったけど、早くに死んでしまった。一方の田中さんは、お金持ちにはならなかったけど、3人の子供を育てあげ、今も生きている。あえて人生の収支換算をするとしたら、どちらが幸せなんだろう。

資本主義と並走する産業と、自然と一体となって循環する産業。前者からすれば、できるだけ安く仕入れて高く売り、利益を出すというのは当然の論理だろう。ただ、そこに欠けているのは理念や哲学のようなものかもしれない。田中さんと話していると、どこかインディアンの長老のようにも思えてくる。生態系のなかで生きさせてもらうという意識。きっと、元々は誰もが自然にそういう意識で生きてきたのが、いつのまにかバランスが崩れてしまったのだ。そして、放置されるしかなくなった森がある。

眠っている木に新たな命を吹き込む

寒い中、材木を計測する建築家の李さんと榎さんと、豚汁をつくりながら田中さんの話を聞く僕ら。

そんな田中さんの話を聞きながら、僕らは倉庫にまだ残る材木を見せて頂いた。どれも埃を被っているが、中身はいいモノだという。種類も数も不揃いなので通常のまとまった注文に応えることはできず、知人関係に少しずつ譲っているそうだ。在庫リストもないので、改めて計測に訪れたが、僕と妻はといえば、建築家の李さんや榎さんが木材を一本一本計測してくれる間中、豚汁をつくりながら、ひたすら田中さんの話に聞きいっていた。

僕らの外装プランは、外壁に材木をランダムに斜めに貼っていくというものなので、材木が不揃いでもまったく問題ない。逆にそれが面白みとなるだろうし、ダイニングやソファまわりのテーブルも材木を生かしてつくってみたいと思っている。元々、新築とはいえ、できればリサイクルや、あるものを寄せ集めて作るブリコラージュの発想を大切にしたかった僕らにとって、まさにぴったりだった。そんな材木を安く譲ってもらえるのは本当にありがたい。

何より実際に木を刈って製材した田中さんに会って話を聞いて、それを使って家がつくれるということ自体が貴重で幸せなことに感じる。田中さんの「ここで眠っている木に新たな命を吹き込んでほしい」という言葉に応えて、木に新たな命を吹き込み、完成した家に田中さんを招待するのが待ち遠しい。家はこの春、着工予定!

TEXT:近藤ヒデノリ

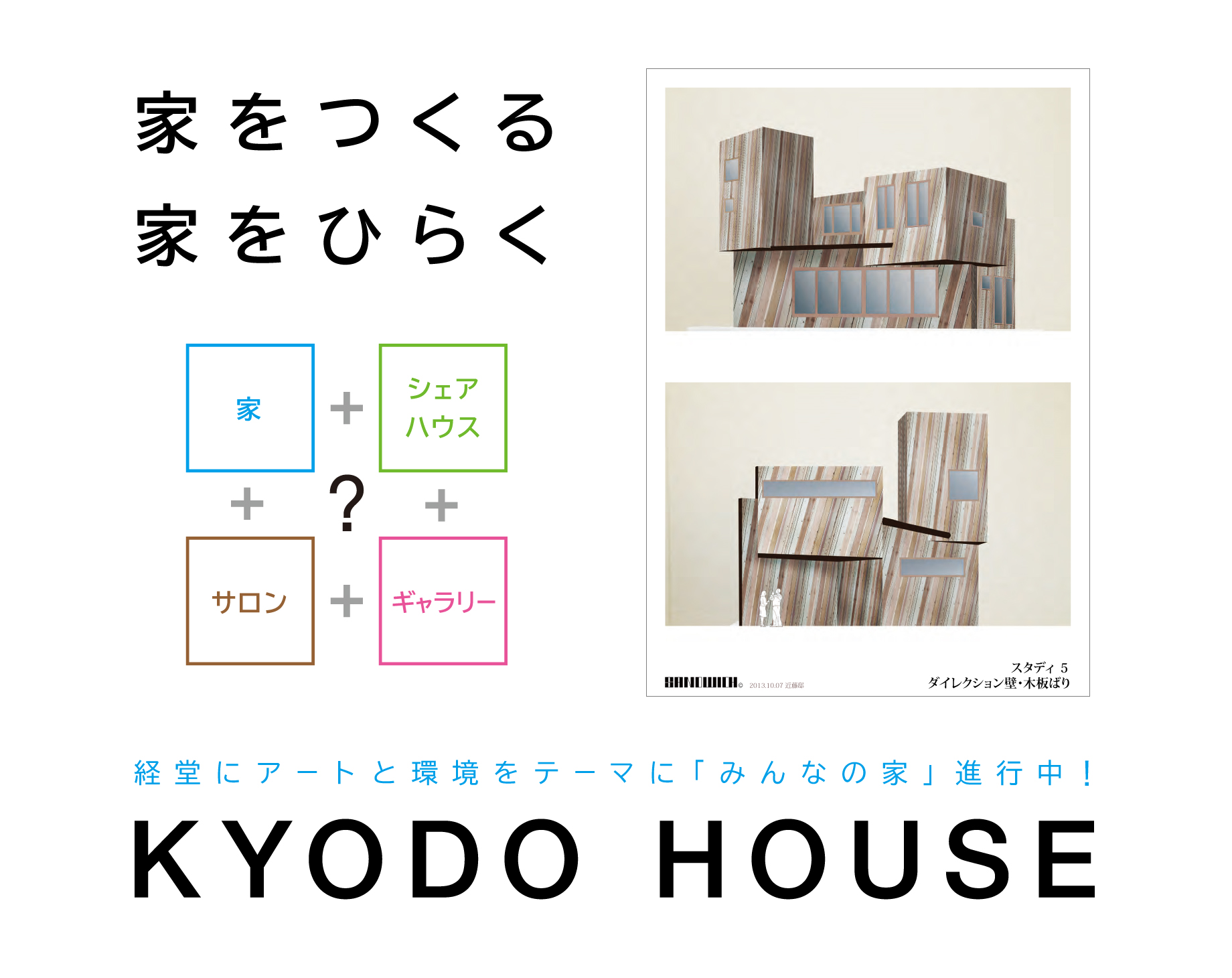

クリエイティブプロデューサー、ルトワ編集部メンバーでもある近藤ヒデノリが、「エアコンのいらない家」の設備家、山田浩幸と建築家の二瓶渉、アーティストの名和晃平の率いるクリエイティブプラットフォーム「SANDWICH」と共に、昨年から進めてきた「アートと環境の家」。計画途中で自分たちの家だけじゃなくて、地域に開いた家にしたいと思いが浮上。自宅、シェアハウス、サロン、地下室を展示やワークショップ空間にできないだろうか。予算と格闘しつつ先日ついに基本設計がまとまり、家というハコはできてきた。後は中身の「ソフト」部分。家をどう地域に開いていくのか。家という場にはどんな可能性があるのか。今後、様々な形で「家」を開いている人の話を聞きながら、完成(今年10月予定)までのプロセスを連載していく予定!

「家は3回建てないと理想の家にならない」とよく言われるらしいけど、高い買いものだけにそんなことは言っていられない。納得のいくものにしたいし、どうせつくるなら新しい家づくりや暮らしの提案になるようにしたい。3.11を経た今、なるべく東電のお世話になりたくないから、太陽や風など自然の力をうまく活用した家にしたい。そんな思いから2012年初頭、僕らの家づくりはスタートした。

世田谷区経堂。かつて祖父母が住んでいて今は駐車場となった土地の半分を相続できることになったのが家プロジェクトのはじまり。

アーティスト、設備家、建築家、林業家と一緒につくる「アートと環境の家」

ふだんの仕事でも「誰とつくるか」で半分以上が決まると思っているので、誰と家をつくるか?これには大いに迷った。所謂ハウスメーカーとは根本的に趣味が合わないし、以前「A」という建築系雑誌の編集をしていたこともあり、友人にもいい建築家はいたけど、逆に頼むと決めるまでは下手に相談しづらい……。

まずは、中立的な第三者に相談してみようと、知人の雑誌「Lives」編集長と「Casa」のライターに会ってみることに。その時にライターの青野さんに紹介された本が「エアコンのいらない家」だった。京都の長屋に見られる坪庭や縁側、高い天井など昔の日本家屋がもっていた自然の力を生かす智恵。近代以降、エアコンなど文明の利器に頼り過ぎて忘れられてきたかつての家づくりの智恵を現代に取り戻そうという考え方に深く共感。なにせ、僕ら自身もこれまで東京で7年近くもエアコンを使わずに過ごしてきたのだ。早速、連絡して会ってみると意気投合。通常のように建築家をまず決めるのではなく、設備家の山田さんを軸に自然の力を生かした家をつくるという方針は決まった。僕らが家づくりでやろうとしていることの1つは、近代以降の家づくりと価値観を改めて見直し、本来あるべき姿に戻すことなのだと思う。

山田さんの紹介で見に行った京都の長屋。密集した市街にありながら風が通って気持ちいい。

もう1つは、自分が大切にする現代アートの価値をどう「家」に入れていけるかということだった。以前、自分たちの結婚式をギャラリーで40人余りの友人作家によるグループ展としてやったことがある。それに近いことを、より形に残る「家」でできないかと思っていた。イメージにあったのは、サラリーマンアートコレクターとして知られる宮津大輔さんがアーティストのドミニク・ゴンザレス・フォレスターと建てた「ドリームハウス」。早速トークイベントを開いて宮津さんに話を聞くと、作品を飾るだけじゃなく、壁紙や本棚、照明、襖、庭など家のあらゆる部分が作品になっている。もう1つが、犬島で見た精錬所美術館。建築家の三分一博志さんによる自然エネルギーを生かした建築と、日本の近代化に警鐘を鳴らした三島由紀夫をモチーフにした柳幸典さんのアートが一体となった体験が強く印象に残っていた。環境への持続可能性を体現しつつ、それ自体がアート作品になっているような家ができないだろうか。そんな話を京都でアーティストの名和さんにすると盛り上がり、彼の率いるクリエイティブプラットフォームSANDWICHに僕らの家プロジェクトに参加してもらえることになった。

さらに、友人で日本の林業の再生を目指して「トビムシ」という会社を経営している竹本くんも加わる。彼と話していて印象に残ったのは「東京という街と、東京の森が同期する」ということ。大手メーカーが安い輸入材ばかりを使う中、間伐されない日本の森がどんどん衰退している。日本の木を、間伐材を使うことが東京の森を元気にする。この家をそのモデルケースにしたい。

東京の森を守るために、竹本さんが今年設立した「森と市庭 東京」。

年始からスタート。一回目の打合せで基本プランは決定!

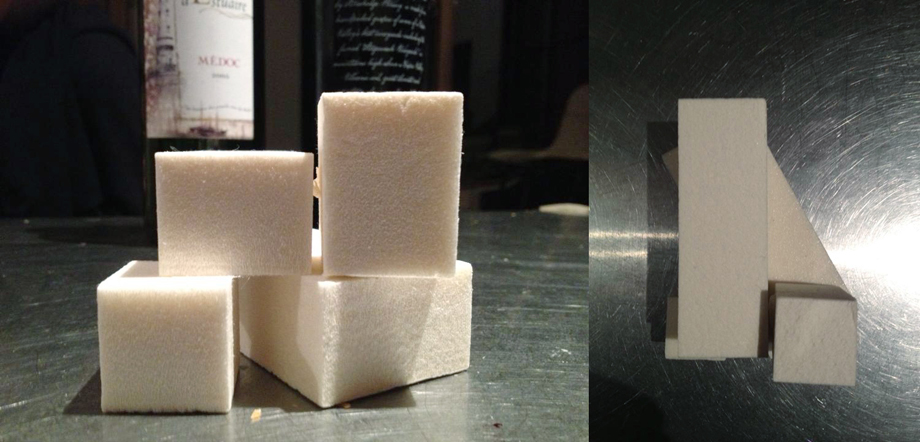

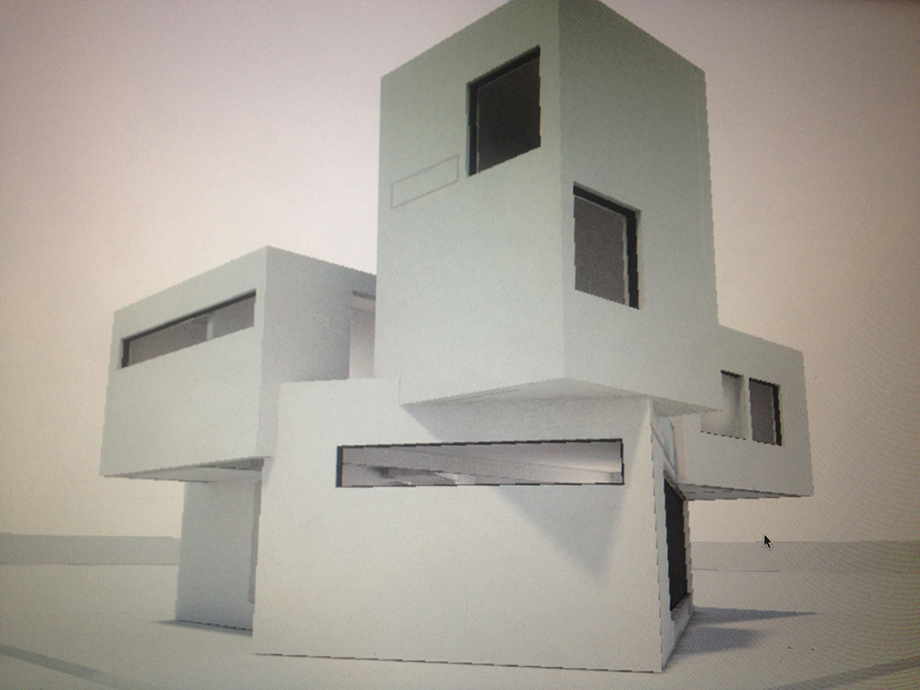

こうして今年初頭から家の設計がスタート。そして、正月明け早々、一回目の打合せでスカッと基本プランが決まる。熟考の末に決めたチームだけに始まると早い。名和さんによる複数のボリューム(箱)を組み合わせたプランを元に、環境チームが1Fを太陽の射す真南に向けて回転させるというプラン。自然の力をとりいれるという機能に即しながら意外性のある形に満場一致で決定。

2012年末 我が家でキックオフミーティング。左から設備家の山田浩幸さん、建築家の二瓶渉さん、妻と子供、アーティストの名和晃平さん、筆者。

複数のボリュームが積み木のように組合わさるコンセプト案。1Fが南に直角になるよう回転している。

地下室案浮上。自分だけの家でなく、地域に開かれた「みんなの家」に。

全体の形が大まかに決まってからは、風呂や書斎の位置があっちこっちへ…間取りを何度も調整するなか、妻の母の「地下室は後からつくれない、地震にも強くなる。」という力説で、急遽、地下室案がモコモコと浮上。考えてみれば、僕ら家族だけの家にするより、いろんな人が出入りした方が楽しいし、子育てにもいいのではと思い始めた。そもそも僕ら夫婦はNYで出会ってから10年以上、新婚当時からずっと他人と一緒に住んできたので、他人と生活をシェアすることにメリットは感じても抵抗は全然ない。二階をシェアハウスに、地下室で展示やワークショップ、プロジェクトルームに……具体的な用途はまだ未知数ながら、とにかくその方がワクワクする!という理由だけで突っ走っていくことに。

その後、東京や京都で打合せを重ねる中で、SANDWICHから建築家の李仁孝さん、ロンドンから帰国したばかりの古代裕一さんをはじめ、インターンも多数参加してくれるなど家をつくる段階からどんどん開かれてきた。

SANDWICH制作による家のイメージCG。ゲームのように中を歩き回れる。

SANDWICH制作による家の外装イメージ。間伐材や廃材を斜めにランダムに貼っていくプラン。

基本プラン完成!家という「ハコ」から、「ソフト」の可能性へ。

さすがに大金なので息が止まりそうだったけど、ともかく、これで家という「ハコ」の構想は固まった。後は家の「ソフト」である。自分たち家族が住む以外に何をするか。地下室をふくめ、どういう風に家を開いていくのか。日本全国から東京に来るアーティストやものづくりの人が気軽に泊まっていったり、地域にも開いてトークイベントをしたり、ワークショップも、展覧会もしたい、コワーキングスペースもいいかもしれない……妄想は広がるが予算と広さは限られている。場合によってはプランも変わってくる。

そして、見積もりと格闘しながら、先日ついに基本設計が完成!工務店とも正式に契約を済ませた。そんなわけで、この連載を通してKYODO HOUSEのプロセスを紹介しつつ、「家」という場所で様々な試みをしている人たちに話を聞きながら、家のソフト部分の可能性を考えていきたいと思う。

思えば、KYODO HOUSEに動き始めた2012年初頭、当時編集に携わっていた雑誌『広告』で、以下のように書いたことがある。

結局のところ、僕らの考える「オープンになる」ということは、「壁を自由に調節できる状態にする」ことだ。それは「個人の確立」を追うあまり、さまざまな分野で細分化が起き、結果的に個人の存在を壁の内側に押し込めてしまった近現代社会からの脱却でもある。この壁を、風を感じる高さ、他人と会話ができる高さ、時にはじっくり考えごとができる高さなど、境界を厳格に規定せず自由に設定できる状態こそが、これからの日本に求められるのではないだろうか。(…中略)これからの日本は、国全体を「未来のためのオープンな実験場」と捉え直し、多様な人が多様なリソースを駆使していくことが求められる。そのためには、数字で表せる側面だけから物事の価値を見るのではなく、「寛容性」や「信頼」を大切にしながら、人や社会、生態系との「つながり」や「多様性」を育み、それこそが「豊さ」の価値なのだと気づくことが大切なのだろう。(季刊誌「広告」最終号「やさしい革命/オープンになろうー意識の「壁」をコントロールする未来へ」2012年1月)。

最終号「やさしい革命」特集ということもあり、若干肩に力が入り過ぎの感もあるけど、この時の思いは今も大きく変わってはいない。KYODO HOUSEはいわば、この思いを、まずは自分の家と生活を題材に実践に移してみることなのだと思う。お楽しみに!

![隣人[LGBT]100人のカミングアウト](../images/banner/banner_rnjn.jpg)